きまぐれコロンビア案内

コロンビア生活日記です

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

新年の御挨拶

数カ月前からずっと雨続きのコロンビアです。年末にちょっと車で旅行の計画もありましたが、途中の道が危なそうなので結局中止になりました。家でおとなしくしています。

去年出かけたサンタンデールにまた行ってみようかという話をしてたんですが、首都ブカラマンガは水害でほぼ孤立した状態、周辺では町自体が崩壊しかかったところもあるようで、行かなくてよかったです。

ここ数日は午後にはわりと降るものの、多少天候も落ち着いてきたようです(まさに今降ってますけど)。

さぼりがちのブログですが、今年もよろしくお願いします。

去年出かけたサンタンデールにまた行ってみようかという話をしてたんですが、首都ブカラマンガは水害でほぼ孤立した状態、周辺では町自体が崩壊しかかったところもあるようで、行かなくてよかったです。

ここ数日は午後にはわりと降るものの、多少天候も落ち着いてきたようです(まさに今降ってますけど)。

さぼりがちのブログですが、今年もよろしくお願いします。

PR

ブックフェアに行く2010

今年もブックフェア、Feria Internacional del Libro de Bogotá の季節がやってきました。といっても、去年は行ってない気がする。何より、以前は4月開催だったのに去年か一昨年から8月に変わりました。全然「ブックフェアの季節」じゃありません。4月は雨が多いかららしいですが、20回以上やってて(今年は23回目)今頃何を言っているのか。

今年は独立200年記念なので独立特集らしいのですが、昼頃思い立って行って、夫は夜から授業(仕事)なので2~3時間しかありません。とりあえず目当ての本を探すのみ。本を買うだけなら本屋でも買えますが、よっぽど売れている本を除けばどこにでもあるとは限りません。それに出版社から直接買えるのはなんだかわくわくします。ものによってはフェリア価格で買えたりするし。入場料は払うのですが、大人ひとり8000ペソのところ、新聞に割引券が付いていたので(新聞購読者カードを持っていないと使えません)二人8000ペソで入れました。

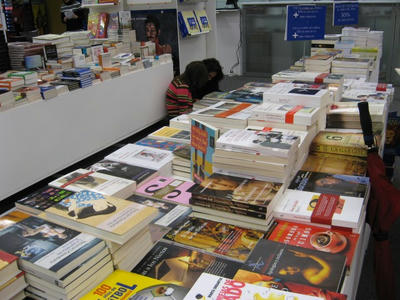

いつもの場所。出版社の並ぶパビリオンは2つあるようです。さくさく見るぞー。

エディシオネス・ベーはわりと垢抜けた本を扱っていて好きなんですが、今日の目当てはここじゃありません。素通り。人が少ないのは金曜の午後だからでしょう。

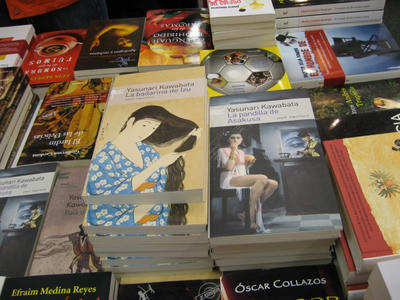

全国紙『El Tiempo』の親会社でもあるプラネタはスペイン系の大手出版社。いくつもいくつもブースを持っています。手前に日本画みたいな表紙が?

と思ったら川端康成でした。左が『伊豆の踊子』、右は『浅草紅団』でしょうか。読んだことないけど、アサクサって書いてあるし。ほかに大江健三郎もありました。ノーベル賞作家だからかな。

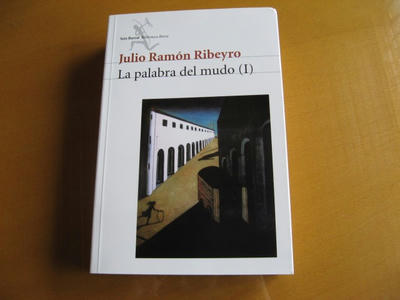

ここの目当ては Julio Ramón Ribeyro の『La palabradel mudo』(唖者の言葉)です。最近、短編が読みたいなと思っていたんですが、この人はペルーの短編の名手だそうなので(故人)買ってみました。日本でも3作ほど邦訳があるようなのですが、そのうち2作、「記章」 La insignia と「分身」 Doblaje はここに収録されています。

未発表作も集めた完全版らしく、2巻本。しかし1巻だけでも550ページくらいあるし、短編集なのでとりあえずこれだけ買いました。大手出版社の有名作家だから、2巻が欲しければ普通の本屋でも買えるでしょう。45000ペソでした。

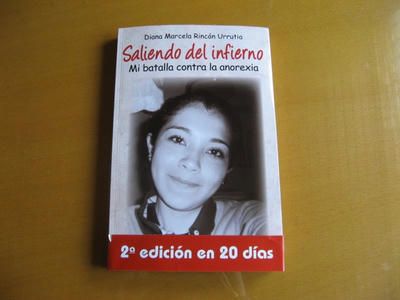

夫はそのプラネタの別のブースでこんな本を買ってました。

Diana Marcela Rincón Urrutia の『Saliendo del infierno』(地獄からの脱出)です。拒食症を克服した女の子の体験記のようで、「20日で二刷」という帯びも付いているあたり、話題作らしい。少し前、新聞で紹介されていました。

拒食症の女の子の本とか20年くらい前にけっこう読んだなー。似たような内容の気はしますが、興味はあります。

これは200ページくらいの薄い本で、39000ペソの値札が付いていましたが、El Tiempo 購読者カードがあれば15%引き。しまった。さっきの店でもちゃんと見ておけば割り引きしてもらえたかもしれないのに。

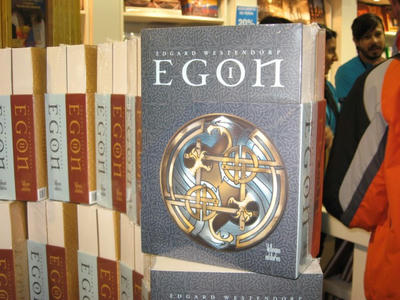

夫の目当てはこれも新聞で見た Egon という本。

出版社はビジェガス・エディトーレスというところで、聞いたことないなーと思っていましたが、2軒目のプラネタのすぐそばにありました。

ふだんは写真集などを主に出している出版社のようで、私が聞いたことないと思ったのはそのせいみたいです。写真集とか、店頭で見ていいなと思ってもめったに買いませんからね。高いから。

目的の本はレジの横にタワーになっていました。

エピックファンタジーというのでしょうか。北欧っぽい場所を舞台にした古代ファンタジーのようです。

夫はファンタジーどころか普通の小説もほとんど読まない人ですが、興味を持ったのは著者の話題性のためらしい。

著者はコロンビア人ですが、チリの銀行で長く働いていた人だそうです。これは現在93歳になる彼の処女作。作品は26年かけて完成されたそうですが、本人には出版の意志はなく、彼の孫だったか大甥だったかが出版社を探したらしい。

これだけでもけっこう異色な上、この作者はコロンビアの60年代の活動家、カミロ・トーレス・レストレポの異父兄というのも話題性に一役買っています。

話題先行なのかどうなのかは読んでみればわかるでしょう。

分厚い。

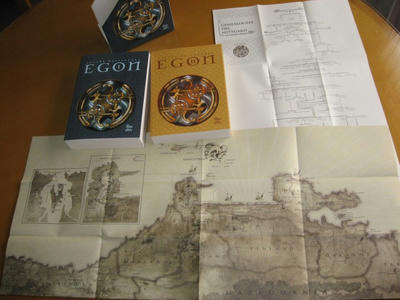

2巻本ですがバラで買えないようになっています。67000ペソという値段にちょっと躊躇した夫ですが、結局購入。エゴンは主人公の名前みたいです。

中には、元は著者の手書きだったという地図と家系図まで。

おもしろそうではありますが、エピックファンタジーをなかなか読み進められない私……。指輪物語でさえ、ペーパーバックの3巻本を買ったものの1巻の半分で止まったままです。これはこの本と似た感じで3巻のペーパーバックが一つのケースに収まっていましたが、1巻を出してしばらく放置している間に膨張したらしく、ケースに入らなくなってしまいました。

ノルマも大手出版社。ミゲル・トーレスの『Paginas Quemadas』(燃やされたページ)というのを買おうかな~と思っていたんですが、実物を見るといかにも薄い。いや、それはこの前本屋で見たので知っていたんですが。本屋で39000ペソだったのがここでは35000ペソ。4000ペソ引きか……でも出版社も作者もメジャーだからまたどこかで買えるし。

と思い、別の本を探すことに。しかし歩いても歩いてもその出版社が見つからない。あまりメジャーではないのでブース出してないのかも……と思った頃に、やっと見つかりました。

カングレホ・エディトーレス。カングレホは蟹のこと。ここは数少ない、コロンビア純正の出版社です。大手はどこもスペイン系とかメキシコ系です。手前に積んである黄色い本はフリーダ・カーロの本のようでした。

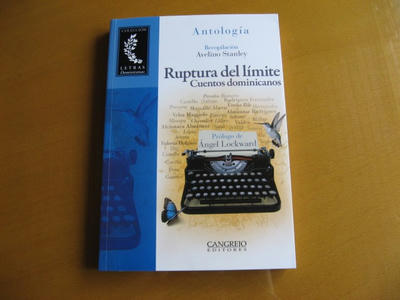

これを買いました。

ドミニカ共和国の作家を集めたアンソロジー。これはなかなか本屋で探せないだろうと思って。

裝幀はきれいですが、中はいかにも「DTPで作ったのをそのまま印刷しました」って感じではあります。紙もやっぱりプラネタとかはいいのを使ってる気がする。でも貴重なコロンビアの出版社なので、いい本を出してくれる限りは応援しますよ。

出版社的にプチドミニカ祭をやっているらしく、「ドミニカの本3冊を買ってくれたらあとの2冊は割り引きしますよ」みたいなことを言われたんですが、そのうち1冊は既に持ってるし。とか思って「これでいいです……」と1冊だけ買ってきました。

正直、本はけっこう高いので、予定外の買い物はなかなかできません。

ドミニカ祭の発端はおそらく、その既に持っている、というか一応夫の本なんですが、ハイチに関する『Haití la tragedia』(ハイチ、その悲劇)という本が出版されたことだと思います。これはあの地震の直後に(元)駐コロンビアのドミニカ共和国大使、アンヘル・ロックワードがハイチの歴史などと地震のときの様子を描いたものを本にしたもので、この短編集の表紙にも「プロローグはアンヘル・ロックワード」と書いてあります。

なんかいろいろあってロックワード氏はその後駐コロンビア大使を辞任してしまったんですが、それはたぶん本とは関係ありません。

ロックワード氏はその後、小説みたいなのを書いたようで、これが今回勧められたもう1冊の本です。彼の後押しでドミニカ文学が紹介されつつあるのかも。

というわけで、また積ん読本が増えました。本棚ほしいー。

最近は数年前に買った『Los Peor』というコスタリカの作家の小説を読んでいます。

今年は独立200年記念なので独立特集らしいのですが、昼頃思い立って行って、夫は夜から授業(仕事)なので2~3時間しかありません。とりあえず目当ての本を探すのみ。本を買うだけなら本屋でも買えますが、よっぽど売れている本を除けばどこにでもあるとは限りません。それに出版社から直接買えるのはなんだかわくわくします。ものによってはフェリア価格で買えたりするし。入場料は払うのですが、大人ひとり8000ペソのところ、新聞に割引券が付いていたので(新聞購読者カードを持っていないと使えません)二人8000ペソで入れました。

いつもの場所。出版社の並ぶパビリオンは2つあるようです。さくさく見るぞー。

エディシオネス・ベーはわりと垢抜けた本を扱っていて好きなんですが、今日の目当てはここじゃありません。素通り。人が少ないのは金曜の午後だからでしょう。

全国紙『El Tiempo』の親会社でもあるプラネタはスペイン系の大手出版社。いくつもいくつもブースを持っています。手前に日本画みたいな表紙が?

と思ったら川端康成でした。左が『伊豆の踊子』、右は『浅草紅団』でしょうか。読んだことないけど、アサクサって書いてあるし。ほかに大江健三郎もありました。ノーベル賞作家だからかな。

ここの目当ては Julio Ramón Ribeyro の『La palabradel mudo』(唖者の言葉)です。最近、短編が読みたいなと思っていたんですが、この人はペルーの短編の名手だそうなので(故人)買ってみました。日本でも3作ほど邦訳があるようなのですが、そのうち2作、「記章」 La insignia と「分身」 Doblaje はここに収録されています。

未発表作も集めた完全版らしく、2巻本。しかし1巻だけでも550ページくらいあるし、短編集なのでとりあえずこれだけ買いました。大手出版社の有名作家だから、2巻が欲しければ普通の本屋でも買えるでしょう。45000ペソでした。

夫はそのプラネタの別のブースでこんな本を買ってました。

Diana Marcela Rincón Urrutia の『Saliendo del infierno』(地獄からの脱出)です。拒食症を克服した女の子の体験記のようで、「20日で二刷」という帯びも付いているあたり、話題作らしい。少し前、新聞で紹介されていました。

拒食症の女の子の本とか20年くらい前にけっこう読んだなー。似たような内容の気はしますが、興味はあります。

これは200ページくらいの薄い本で、39000ペソの値札が付いていましたが、El Tiempo 購読者カードがあれば15%引き。しまった。さっきの店でもちゃんと見ておけば割り引きしてもらえたかもしれないのに。

夫の目当てはこれも新聞で見た Egon という本。

出版社はビジェガス・エディトーレスというところで、聞いたことないなーと思っていましたが、2軒目のプラネタのすぐそばにありました。

ふだんは写真集などを主に出している出版社のようで、私が聞いたことないと思ったのはそのせいみたいです。写真集とか、店頭で見ていいなと思ってもめったに買いませんからね。高いから。

目的の本はレジの横にタワーになっていました。

エピックファンタジーというのでしょうか。北欧っぽい場所を舞台にした古代ファンタジーのようです。

夫はファンタジーどころか普通の小説もほとんど読まない人ですが、興味を持ったのは著者の話題性のためらしい。

著者はコロンビア人ですが、チリの銀行で長く働いていた人だそうです。これは現在93歳になる彼の処女作。作品は26年かけて完成されたそうですが、本人には出版の意志はなく、彼の孫だったか大甥だったかが出版社を探したらしい。

これだけでもけっこう異色な上、この作者はコロンビアの60年代の活動家、カミロ・トーレス・レストレポの異父兄というのも話題性に一役買っています。

話題先行なのかどうなのかは読んでみればわかるでしょう。

分厚い。

2巻本ですがバラで買えないようになっています。67000ペソという値段にちょっと躊躇した夫ですが、結局購入。エゴンは主人公の名前みたいです。

中には、元は著者の手書きだったという地図と家系図まで。

おもしろそうではありますが、エピックファンタジーをなかなか読み進められない私……。指輪物語でさえ、ペーパーバックの3巻本を買ったものの1巻の半分で止まったままです。これはこの本と似た感じで3巻のペーパーバックが一つのケースに収まっていましたが、1巻を出してしばらく放置している間に膨張したらしく、ケースに入らなくなってしまいました。

ノルマも大手出版社。ミゲル・トーレスの『Paginas Quemadas』(燃やされたページ)というのを買おうかな~と思っていたんですが、実物を見るといかにも薄い。いや、それはこの前本屋で見たので知っていたんですが。本屋で39000ペソだったのがここでは35000ペソ。4000ペソ引きか……でも出版社も作者もメジャーだからまたどこかで買えるし。

と思い、別の本を探すことに。しかし歩いても歩いてもその出版社が見つからない。あまりメジャーではないのでブース出してないのかも……と思った頃に、やっと見つかりました。

カングレホ・エディトーレス。カングレホは蟹のこと。ここは数少ない、コロンビア純正の出版社です。大手はどこもスペイン系とかメキシコ系です。手前に積んである黄色い本はフリーダ・カーロの本のようでした。

これを買いました。

ドミニカ共和国の作家を集めたアンソロジー。これはなかなか本屋で探せないだろうと思って。

裝幀はきれいですが、中はいかにも「DTPで作ったのをそのまま印刷しました」って感じではあります。紙もやっぱりプラネタとかはいいのを使ってる気がする。でも貴重なコロンビアの出版社なので、いい本を出してくれる限りは応援しますよ。

出版社的にプチドミニカ祭をやっているらしく、「ドミニカの本3冊を買ってくれたらあとの2冊は割り引きしますよ」みたいなことを言われたんですが、そのうち1冊は既に持ってるし。とか思って「これでいいです……」と1冊だけ買ってきました。

正直、本はけっこう高いので、予定外の買い物はなかなかできません。

ドミニカ祭の発端はおそらく、その既に持っている、というか一応夫の本なんですが、ハイチに関する『Haití la tragedia』(ハイチ、その悲劇)という本が出版されたことだと思います。これはあの地震の直後に(元)駐コロンビアのドミニカ共和国大使、アンヘル・ロックワードがハイチの歴史などと地震のときの様子を描いたものを本にしたもので、この短編集の表紙にも「プロローグはアンヘル・ロックワード」と書いてあります。

なんかいろいろあってロックワード氏はその後駐コロンビア大使を辞任してしまったんですが、それはたぶん本とは関係ありません。

ロックワード氏はその後、小説みたいなのを書いたようで、これが今回勧められたもう1冊の本です。彼の後押しでドミニカ文学が紹介されつつあるのかも。

というわけで、また積ん読本が増えました。本棚ほしいー。

最近は数年前に買った『Los Peor』というコスタリカの作家の小説を読んでいます。

近郊の町グアスカ

どうもインターネットの接続が不安定なこの頃です。「安心」とか言っていられません。ひょっとしてモデムのせいかと思い、連絡したら替えてもらえたのですが(モデルが古かったらしい)、不安定なのはそのままのような……。結局回線自体がだめなのかも。まあ、ルーター付きモデムになって2台つなげるようになったのはありがたいのですが。

前回行ったセスキレよりももっとボゴタの近く、ボゴタから行くとトミネの湖よりも手前で右に曲がると、グアスカという町があります。ここが新聞で紹介されていて、夫が行きたがったのでまたもや犬連れで出かけました。

日曜だったのですが、ボゴタの幹線道路は日曜の午前中、「シクロビア」というものであちこち車両進入禁止になります。シクロはサイクル、シクロビアとは自転車道のことです。自転車道とはいえ、歩行者や犬は入れます。

グアスカに行くにはボゴタから北東のラ・カレラという町を通ると近いのですが、ラ・カレラに入る手前のボゴタのカレラ・セプティマ(7番通り)がシクロビア。そこをなんとか切り抜けてラ・カレラへの坂道に入ります。コロンビアでは自転車競技が盛んなんですが、ボゴタからラ・カレラへの坂道はちょっとシリアスめなサイクリストの練習ルートになっているらしく、週末は自転車でいっぱいです。片道一車線のくねくねした坂道にたくさんの自転車なのでちょっと怖い。それこそ車の乗り入れを禁止した方がよさそうなくらいですが、そうするとラ・カレラとボゴタのあいだがすごく遠回りになるのでできないのでしょう。

それにしても今日はいつもよりものものしいような? いつもはこんなにたくさん警官が立ってないように思いますけど。

と思っていたら、私たちの車を少し止め気味にした警官が、

「今日はブエルタ・コロンビアで11時から通行止めだよ」

ブエルタ・コロンビアとはコロンビア全体を走る自転車レースです。ふだんスポーツとか見ないもんだから全然知らなかった。ちなみにこの時、10時でした。通行止めは1時までのようなので帰ってくる時には解除されているでしょう。

ラ・カレラへの道(峠と言うべきか)の頂上あたりはサイクリストの休憩地になっていますが、この日はレースを見るつもりなのか、たくさんのサイクリストがたむろしていました。

グアスカの町はボゴタから1時間ほど。すぐです。町の入口付近にカフェテリアがあったのでコーヒーを飲みました。しかしインスタントっぽかったのが残念。

このあたりの小さい町はどこもそうですが、ここも町の中心は坂の中腹にあるようです。しかしマンタと違い、入口付近はそれほど坂ではなく、ゆったりした感じでした。平屋の小さい家が並んだ住宅地になっています。その辺で犬を散歩させていた夫が売り家を発見。夫は郊外に小さい農場を買いたがっているものの、家を買うつもりはありません。でもその家にはまだ人が住んでいて、中が見られるようなので見せてもらうことに。売り家を見るのは好きです。何より、見知らぬ人の家の中を見る機会なんてそうあるものではありません。

表から見ると小さな平屋でしたが、ボゴタと違い、奥行きがすごくあります。家だけでも寝室が4つも5つもあり、さらにその奥に通常ボゴタで言う「パティオ」(実態はたいてい洗濯物干し場)の3倍くらいのパティオ、さらにその奥には犬と鶏たちが同居する同程度の裏庭が。

お値段もそれなりで1億8000万ペソでした。最近ボゴタでは1億以下の手頃な物件を探すのは難しくなっています。というかまず無理。ただ、この家は広くて一応きれいにしてありますが、コロンビアによくある自分で(または素人が)レンガを積んで建てて継ぎ足し継ぎ足しした家らしく、間取りなんかはかなり適当です。そのままでも十分使えることは使えそうですが、どちらかというと土地代でしょうか。しかしこの前ボゴタ市内の見本市会場そばで見た(中は見てませんが)アパートが2億5000万だったことを考えると、やっぱり高めかも。そのアパートもけっこう広い感じでしたし。

住人である女性(持ち主の姉妹らしい)が「この辺の野菜はちょっと高いのでボゴタまで買いに行くのよ~」と言っていたので少しがっかり。市場で買い物できるかなと思ってたんですけど。まあ、卵は来る途中の農場で買ったからいいや。

彼女の一家は馬も持っているそうで(馬はもちろんここにはおらず、農場にいるらしい)、「今日のコンテストに息子が出るのよ」なんて話してくれました。

そこを出て車で坂を上り、中央広場を目指します。

おなじみ、広場に向かって建つ教会。セスキレよりよく手入れされている感じです。

広場には噴水があり、お菓子や民芸品の店が出ていました。

可愛らしい町役場。

ここはいかにもコロニアルな建物はあまりありませんでした。

携帯ショップの前で昼寝する犬たち。

広場から四方に伸びる道の大半は、こんな感じで坂になっています。

この町の家は個人がそれぞれ好きなように外側の改装などしているようで、統一感がありません。旅行者の勝手な言い分ですがちょっと残念。

右側の電柱には「サラのベビーシャワーこちら」という貼り紙。のどかです。どこだろう。坂を下りたところかな。ベビーシャワーは普通の行事として行われます。アメリカからのものでしょう。

町の人に聞いてやや町はずれの、しかしここらでは人気らしいアサデロ(焼き肉屋)で昼食をとったあと、パン屋の店頭で馬のコンテストのポスター発見。さっき見せてもらった売り家の人が言ってたのはこれだな。パン屋さんに聞くと会場がすぐそばだったので行ってみました。犬は車内に置き去りです。

全国大会の地方予選のようです。アグアルディエンテ(サトウキビのお酒)メーカーがスポンサーに付いていたりして大々的です。

入場料は1000ペソでした。

馬の歩いている場所が地味に見えますが、これはこういう競技です。詳しくないので日本語で何というのかわかりませんが、動いているところはこんな感じ。

パソ・フィノ・コロンビアーノというのは馬の種類です。テレモト・デ・シベリア(シベリアの地震)は馬の名前だと思いますが、ボゴタの隣にシベリアという町があるので、ロシアじゃなくてそこのことかも。

数分のデモンストレーションが終わると地元の女の子たちが出てきて表彰が行われます。

と、ぼーっと見ていたら、次の参加者たちが出てきたところでさっきの家のおばさんに再会しました。

「今、うちの息子が出てくるのよー」

と言う彼女。見ていたら彼女の息子が勝ちました。

彼です。後ろからなので顔見えないですけど。各グループの勝者には電化製品が贈られる模様。

このグループは2人(または2頭)しかいなかったんですが(他グループを見ているとだいたい1グループ2~4人)、優秀と認められるのはいいですよね。

あと1組見て、だいたい堪能したので帰路につきました。今回は一つの場所でゆっくりできてよかったです。

前回行ったセスキレよりももっとボゴタの近く、ボゴタから行くとトミネの湖よりも手前で右に曲がると、グアスカという町があります。ここが新聞で紹介されていて、夫が行きたがったのでまたもや犬連れで出かけました。

日曜だったのですが、ボゴタの幹線道路は日曜の午前中、「シクロビア」というものであちこち車両進入禁止になります。シクロはサイクル、シクロビアとは自転車道のことです。自転車道とはいえ、歩行者や犬は入れます。

グアスカに行くにはボゴタから北東のラ・カレラという町を通ると近いのですが、ラ・カレラに入る手前のボゴタのカレラ・セプティマ(7番通り)がシクロビア。そこをなんとか切り抜けてラ・カレラへの坂道に入ります。コロンビアでは自転車競技が盛んなんですが、ボゴタからラ・カレラへの坂道はちょっとシリアスめなサイクリストの練習ルートになっているらしく、週末は自転車でいっぱいです。片道一車線のくねくねした坂道にたくさんの自転車なのでちょっと怖い。それこそ車の乗り入れを禁止した方がよさそうなくらいですが、そうするとラ・カレラとボゴタのあいだがすごく遠回りになるのでできないのでしょう。

それにしても今日はいつもよりものものしいような? いつもはこんなにたくさん警官が立ってないように思いますけど。

と思っていたら、私たちの車を少し止め気味にした警官が、

「今日はブエルタ・コロンビアで11時から通行止めだよ」

ブエルタ・コロンビアとはコロンビア全体を走る自転車レースです。ふだんスポーツとか見ないもんだから全然知らなかった。ちなみにこの時、10時でした。通行止めは1時までのようなので帰ってくる時には解除されているでしょう。

ラ・カレラへの道(峠と言うべきか)の頂上あたりはサイクリストの休憩地になっていますが、この日はレースを見るつもりなのか、たくさんのサイクリストがたむろしていました。

グアスカの町はボゴタから1時間ほど。すぐです。町の入口付近にカフェテリアがあったのでコーヒーを飲みました。しかしインスタントっぽかったのが残念。

このあたりの小さい町はどこもそうですが、ここも町の中心は坂の中腹にあるようです。しかしマンタと違い、入口付近はそれほど坂ではなく、ゆったりした感じでした。平屋の小さい家が並んだ住宅地になっています。その辺で犬を散歩させていた夫が売り家を発見。夫は郊外に小さい農場を買いたがっているものの、家を買うつもりはありません。でもその家にはまだ人が住んでいて、中が見られるようなので見せてもらうことに。売り家を見るのは好きです。何より、見知らぬ人の家の中を見る機会なんてそうあるものではありません。

表から見ると小さな平屋でしたが、ボゴタと違い、奥行きがすごくあります。家だけでも寝室が4つも5つもあり、さらにその奥に通常ボゴタで言う「パティオ」(実態はたいてい洗濯物干し場)の3倍くらいのパティオ、さらにその奥には犬と鶏たちが同居する同程度の裏庭が。

お値段もそれなりで1億8000万ペソでした。最近ボゴタでは1億以下の手頃な物件を探すのは難しくなっています。というかまず無理。ただ、この家は広くて一応きれいにしてありますが、コロンビアによくある自分で(または素人が)レンガを積んで建てて継ぎ足し継ぎ足しした家らしく、間取りなんかはかなり適当です。そのままでも十分使えることは使えそうですが、どちらかというと土地代でしょうか。しかしこの前ボゴタ市内の見本市会場そばで見た(中は見てませんが)アパートが2億5000万だったことを考えると、やっぱり高めかも。そのアパートもけっこう広い感じでしたし。

住人である女性(持ち主の姉妹らしい)が「この辺の野菜はちょっと高いのでボゴタまで買いに行くのよ~」と言っていたので少しがっかり。市場で買い物できるかなと思ってたんですけど。まあ、卵は来る途中の農場で買ったからいいや。

彼女の一家は馬も持っているそうで(馬はもちろんここにはおらず、農場にいるらしい)、「今日のコンテストに息子が出るのよ」なんて話してくれました。

そこを出て車で坂を上り、中央広場を目指します。

おなじみ、広場に向かって建つ教会。セスキレよりよく手入れされている感じです。

広場には噴水があり、お菓子や民芸品の店が出ていました。

可愛らしい町役場。

ここはいかにもコロニアルな建物はあまりありませんでした。

携帯ショップの前で昼寝する犬たち。

広場から四方に伸びる道の大半は、こんな感じで坂になっています。

この町の家は個人がそれぞれ好きなように外側の改装などしているようで、統一感がありません。旅行者の勝手な言い分ですがちょっと残念。

右側の電柱には「サラのベビーシャワーこちら」という貼り紙。のどかです。どこだろう。坂を下りたところかな。ベビーシャワーは普通の行事として行われます。アメリカからのものでしょう。

町の人に聞いてやや町はずれの、しかしここらでは人気らしいアサデロ(焼き肉屋)で昼食をとったあと、パン屋の店頭で馬のコンテストのポスター発見。さっき見せてもらった売り家の人が言ってたのはこれだな。パン屋さんに聞くと会場がすぐそばだったので行ってみました。犬は車内に置き去りです。

全国大会の地方予選のようです。アグアルディエンテ(サトウキビのお酒)メーカーがスポンサーに付いていたりして大々的です。

入場料は1000ペソでした。

馬の歩いている場所が地味に見えますが、これはこういう競技です。詳しくないので日本語で何というのかわかりませんが、動いているところはこんな感じ。

パソ・フィノ・コロンビアーノというのは馬の種類です。テレモト・デ・シベリア(シベリアの地震)は馬の名前だと思いますが、ボゴタの隣にシベリアという町があるので、ロシアじゃなくてそこのことかも。

数分のデモンストレーションが終わると地元の女の子たちが出てきて表彰が行われます。

と、ぼーっと見ていたら、次の参加者たちが出てきたところでさっきの家のおばさんに再会しました。

「今、うちの息子が出てくるのよー」

と言う彼女。見ていたら彼女の息子が勝ちました。

彼です。後ろからなので顔見えないですけど。各グループの勝者には電化製品が贈られる模様。

このグループは2人(または2頭)しかいなかったんですが(他グループを見ているとだいたい1グループ2~4人)、優秀と認められるのはいいですよね。

あと1組見て、だいたい堪能したので帰路につきました。今回は一つの場所でゆっくりできてよかったです。

コロンビアのナベ

雨季というか、ラ・ニーニャのためらしいんですが、連日の雨。午前中は晴れることもありますが午後はよく降り、アパートの共有地の緑地なんかは湿地帯のようになってぼわぼわです(土が流れてしまって草の根っ子だけが残り、ちゃんとした地面になっていない)。セオリー通りインターネットも不安定で、ある意味安心です。

ところで週末、知り合いの女の子(コロンビア人。この前マンタに行ったのと同じ人)が昼食を作ってくれるというのでお任せしました。

メニューはシーフードサラダ、ピーマンとか入ったごはん、野菜スープ、プラタノ(調理用バナナ)の揚げたの、豚肉、モーラ(ブラックベリー)のジュースと盛り沢山で、本当においしかったです。

しかし彼女の台所仕事はやっぱりコロンビア風。

途中で台所に行ったときにプラスチックのようなものが焦げている匂いがしました。私がそう言うと、夫も何か匂うと言います。でも彼女自身は「大丈夫」と言い、特に燃えているものも見当たらなかったのでそのままにしておきました。

翌日、夫がごはん用の鍋を洗っていて、取っ手のプラスチック部分が溶けているのを発見しました。匂っていたのはこれだったようです。

コロンビアのコンロは大型のオーブンの上に4口あるのがおそらく普及タイプ。けっこうせせこましい感じで4つ並んでいます。だから気をつけないと隣の鍋に取っ手が触れたりしてしまうのです。

うちは基本が2人暮しなのでさほど大きい鍋はないんですが、伝統的にコロンビアの家は大家族なので、そうすると鍋も大きくなり、隣の鍋と接する率も高いはず。

そういえば、コロンビアの伝統的な鍋類は全体がアルミでできていることが多いです。全体ということはつまり、取っ手もアルミ。だから熱くなっている鍋に触れても変形したりしないわけですね。

取っ手にプラスチックなどをかぶせたりしないことについては、そうすると製造コストが高くつくなどの理由があるのかもしれませんが、とにかく、そういう鍋に慣れているために扱いがよけい雑になっていることはほぼ確実だと思います。

以前、夫の親類に圧力鍋を貸したら、蒸気を逃がす部分のプラスチックが変形していたこともありました。圧力鍋を使ったことのある方はご存じだと思いますが、蒸気を逃がすパーツは普通、鍋の蓋の中央にあります。だから普通に使用していてそこが変形することはありえない。たぶん、鍋の蓋を開けて、それを適当な場所に置いたんだと思います。

圧力鍋は日本よりもよく普及していると思うんですが、それでもこのありさま。おそらく「道具を大事に使う」という感覚があまりないんだと思います。そういう感覚は代々受け継がれていくものだと思うので、なければないで仕方ないとしか言いようがありません。もちろん人にもより、夫などはかなりこだわる方です。男性の方がこだわる人が多いかも?

あと、前も書いたと思いますが、油ものを料理するときに、まず鍋を熱し、油を熱してから具材を入れるという手順も存在しない。豚肉がどのように料理されたか見てないんですが、これに使われたステンレスのフライパンはすごいことになっていました。どうやってきれいにしたか想像もつかない。

フライパンを洗ったのも夫なんですけど。いや、皿は私が洗ったんですよー、と主張しておこう。フライパンとごはんの鍋は焦げつきがひどいので、水を入れて一晩置いておいたんです。

コロンビアで料理を作るのが好きという人はたいてい、皿を洗うのは嫌いと言いますが(どこの国でもそうか?)、それも納得です。

ところで週末、知り合いの女の子(コロンビア人。この前マンタに行ったのと同じ人)が昼食を作ってくれるというのでお任せしました。

メニューはシーフードサラダ、ピーマンとか入ったごはん、野菜スープ、プラタノ(調理用バナナ)の揚げたの、豚肉、モーラ(ブラックベリー)のジュースと盛り沢山で、本当においしかったです。

しかし彼女の台所仕事はやっぱりコロンビア風。

途中で台所に行ったときにプラスチックのようなものが焦げている匂いがしました。私がそう言うと、夫も何か匂うと言います。でも彼女自身は「大丈夫」と言い、特に燃えているものも見当たらなかったのでそのままにしておきました。

翌日、夫がごはん用の鍋を洗っていて、取っ手のプラスチック部分が溶けているのを発見しました。匂っていたのはこれだったようです。

コロンビアのコンロは大型のオーブンの上に4口あるのがおそらく普及タイプ。けっこうせせこましい感じで4つ並んでいます。だから気をつけないと隣の鍋に取っ手が触れたりしてしまうのです。

うちは基本が2人暮しなのでさほど大きい鍋はないんですが、伝統的にコロンビアの家は大家族なので、そうすると鍋も大きくなり、隣の鍋と接する率も高いはず。

そういえば、コロンビアの伝統的な鍋類は全体がアルミでできていることが多いです。全体ということはつまり、取っ手もアルミ。だから熱くなっている鍋に触れても変形したりしないわけですね。

取っ手にプラスチックなどをかぶせたりしないことについては、そうすると製造コストが高くつくなどの理由があるのかもしれませんが、とにかく、そういう鍋に慣れているために扱いがよけい雑になっていることはほぼ確実だと思います。

以前、夫の親類に圧力鍋を貸したら、蒸気を逃がす部分のプラスチックが変形していたこともありました。圧力鍋を使ったことのある方はご存じだと思いますが、蒸気を逃がすパーツは普通、鍋の蓋の中央にあります。だから普通に使用していてそこが変形することはありえない。たぶん、鍋の蓋を開けて、それを適当な場所に置いたんだと思います。

圧力鍋は日本よりもよく普及していると思うんですが、それでもこのありさま。おそらく「道具を大事に使う」という感覚があまりないんだと思います。そういう感覚は代々受け継がれていくものだと思うので、なければないで仕方ないとしか言いようがありません。もちろん人にもより、夫などはかなりこだわる方です。男性の方がこだわる人が多いかも?

あと、前も書いたと思いますが、油ものを料理するときに、まず鍋を熱し、油を熱してから具材を入れるという手順も存在しない。豚肉がどのように料理されたか見てないんですが、これに使われたステンレスのフライパンはすごいことになっていました。どうやってきれいにしたか想像もつかない。

フライパンを洗ったのも夫なんですけど。いや、皿は私が洗ったんですよー、と主張しておこう。フライパンとごはんの鍋は焦げつきがひどいので、水を入れて一晩置いておいたんです。

コロンビアで料理を作るのが好きという人はたいてい、皿を洗うのは嫌いと言いますが(どこの国でもそうか?)、それも納得です。

近郊の町マンタとセスキレ

ボゴタは南北に長い都市です。市内の中心を走る幹線道路(アウトピスタ)を北に走り、ボゴタを出てずーっと行くと、隣のボヤカ県の首都トゥンハに至ります。

そのかなり手前にシズガという小さな湖があり、ちょっとした景勝地になっています。この辺でトゥンハに行く道から右にそれると、それはそれでやがてまたボヤカ県に入ります。

シズガ。街道からだと見下ろす形になります。

途中の道は谷沿いを走る山道になっており、途中、その谷の向こうにマンタという小さな町が見えます。ここはまだボヤカに入らず、ボゴタと同じクンディナマルカ県。夫がなぜかそこに行きたがっていたので、知り合いの若い女性(コロンビア人)や犬も一緒に出かけることに。

道路もトゥンハ方面と違って細い。のどかな感じで小さな川(ケブラダ)がいくつもあります。PEAJE(ペアヘ)とは通行料を払う場所のこと。県内を日帰りで走っただけなのに数カ所で6000から7000ペソくらい払い、けっこう馬鹿になりません。

川はこんな感じ。

ベルリン橋を渡るとマンタ。実際にはここからけっこう距離があります。写真はマンタ側から。

犬を置いていきそうになったり。というのは嘘で、ちょっと休憩してただけです。こうやって山道とかにいると、この犬はときどき飼い主のチェックに来るのです。

マンタは普通の町でした。

しかし犬連れでふらっと行くにはハズレだったかも……。三連休の中の日曜だったせいか混んでいて車を止めるのに苦労したり、あと、昼食を普通の食堂で摂ったらイマイチでした。

ほとんど味のないスープとか久しぶりに食べたかも。

知らない場所では食堂よりもアサード(焼き肉屋)の方がハズレがないのかもしれません。

これは食堂の前あたりから町の中心広場を見下ろしたところ。

手前のおじさんのポンチョと帽子は、このあたりの男性の典型的な服装です。

気を取り直し、ボゴタを戻るときには来たときと別のルートをたどることにしました。

もう少し南よりの道を取り、トミネという別の湖の横を通ってボゴタの北東に入るルートです。

途中、セスキレというところで休憩しました。

ここも普通の町。しかし場所のせいか時間のせいか、マンタよりもゆったりした感じでした。

広場の横に「QUESOS(チーズ)」と書かれた店があり、チーズに目のない夫が見てみることに。

中は典型的な小さな町のなんでも屋さん。

手前はパンやお菓子類、奥には酒、タバコ、ツナ缶からトイレットペーパーまで置かれています。

お酒があるせいか、レジの上にちゃっかり「アルカセルツァーも買ってね」と書いてあるのが笑える。

自家製クミス(飲むヨーグルトみたいなもの)があるというので、それとマンテカーダ(カステラの原型みたいなお菓子)を食べることにしました。パン屋にはたいてい、その場で食べるテーブルがあります。

どちらもおいしかったです。

小さな町の町並みはどこも似た感じなんですが、つい撮ってしまいます。

トミネの湖はこんな感じ。

マリーナがあちこちにあるようで、ボゴタの富裕層の遊び場にもなっているようです。

そのかなり手前にシズガという小さな湖があり、ちょっとした景勝地になっています。この辺でトゥンハに行く道から右にそれると、それはそれでやがてまたボヤカ県に入ります。

シズガ。街道からだと見下ろす形になります。

途中の道は谷沿いを走る山道になっており、途中、その谷の向こうにマンタという小さな町が見えます。ここはまだボヤカに入らず、ボゴタと同じクンディナマルカ県。夫がなぜかそこに行きたがっていたので、知り合いの若い女性(コロンビア人)や犬も一緒に出かけることに。

道路もトゥンハ方面と違って細い。のどかな感じで小さな川(ケブラダ)がいくつもあります。PEAJE(ペアヘ)とは通行料を払う場所のこと。県内を日帰りで走っただけなのに数カ所で6000から7000ペソくらい払い、けっこう馬鹿になりません。

川はこんな感じ。

ベルリン橋を渡るとマンタ。実際にはここからけっこう距離があります。写真はマンタ側から。

犬を置いていきそうになったり。というのは嘘で、ちょっと休憩してただけです。こうやって山道とかにいると、この犬はときどき飼い主のチェックに来るのです。

マンタは普通の町でした。

しかし犬連れでふらっと行くにはハズレだったかも……。三連休の中の日曜だったせいか混んでいて車を止めるのに苦労したり、あと、昼食を普通の食堂で摂ったらイマイチでした。

ほとんど味のないスープとか久しぶりに食べたかも。

知らない場所では食堂よりもアサード(焼き肉屋)の方がハズレがないのかもしれません。

これは食堂の前あたりから町の中心広場を見下ろしたところ。

手前のおじさんのポンチョと帽子は、このあたりの男性の典型的な服装です。

気を取り直し、ボゴタを戻るときには来たときと別のルートをたどることにしました。

もう少し南よりの道を取り、トミネという別の湖の横を通ってボゴタの北東に入るルートです。

途中、セスキレというところで休憩しました。

ここも普通の町。しかし場所のせいか時間のせいか、マンタよりもゆったりした感じでした。

広場の横に「QUESOS(チーズ)」と書かれた店があり、チーズに目のない夫が見てみることに。

中は典型的な小さな町のなんでも屋さん。

手前はパンやお菓子類、奥には酒、タバコ、ツナ缶からトイレットペーパーまで置かれています。

お酒があるせいか、レジの上にちゃっかり「アルカセルツァーも買ってね」と書いてあるのが笑える。

自家製クミス(飲むヨーグルトみたいなもの)があるというので、それとマンテカーダ(カステラの原型みたいなお菓子)を食べることにしました。パン屋にはたいてい、その場で食べるテーブルがあります。

どちらもおいしかったです。

小さな町の町並みはどこも似た感じなんですが、つい撮ってしまいます。

トミネの湖はこんな感じ。

マリーナがあちこちにあるようで、ボゴタの富裕層の遊び場にもなっているようです。